Le 11 juillet 1791, les cendres de Voltaire font leur entrée solennelle au Panthéon de Paris. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de la Révolution française et la construction du culte républicain des grands hommes. La panthéonisation de Voltaire, figure emblématique des Lumières, cristallise les enjeux politiques, culturels et symboliques d'une époque en pleine mutation. Quelle est la portée de ce geste fondateur ? Comment s'inscrit-il dans le processus de laïcisation de la société française ? Quelles controverses a-t-il suscitées ? L'analyse de ce transfert hautement symbolique permet de mieux comprendre la naissance des rituels républicains et la place centrale qu'occupe Voltaire dans l'imaginaire national français.

Le contexte historique du transfert des cendres de voltaire

La révolution française et la déchristianisation

Le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon s'inscrit dans le contexte plus large de la déchristianisation de la société française pendant la Révolution. Cette période est marquée par une volonté de rompre avec l'Ancien Régime et ses fondements religieux. L'Église catholique, étroitement liée à la monarchie, est perçue comme un obstacle à l'établissement d'un nouvel ordre politique et social. Les révolutionnaires cherchent ainsi à réduire l'influence du clergé et à promouvoir une nouvelle morale civique, indépendante de la religion.

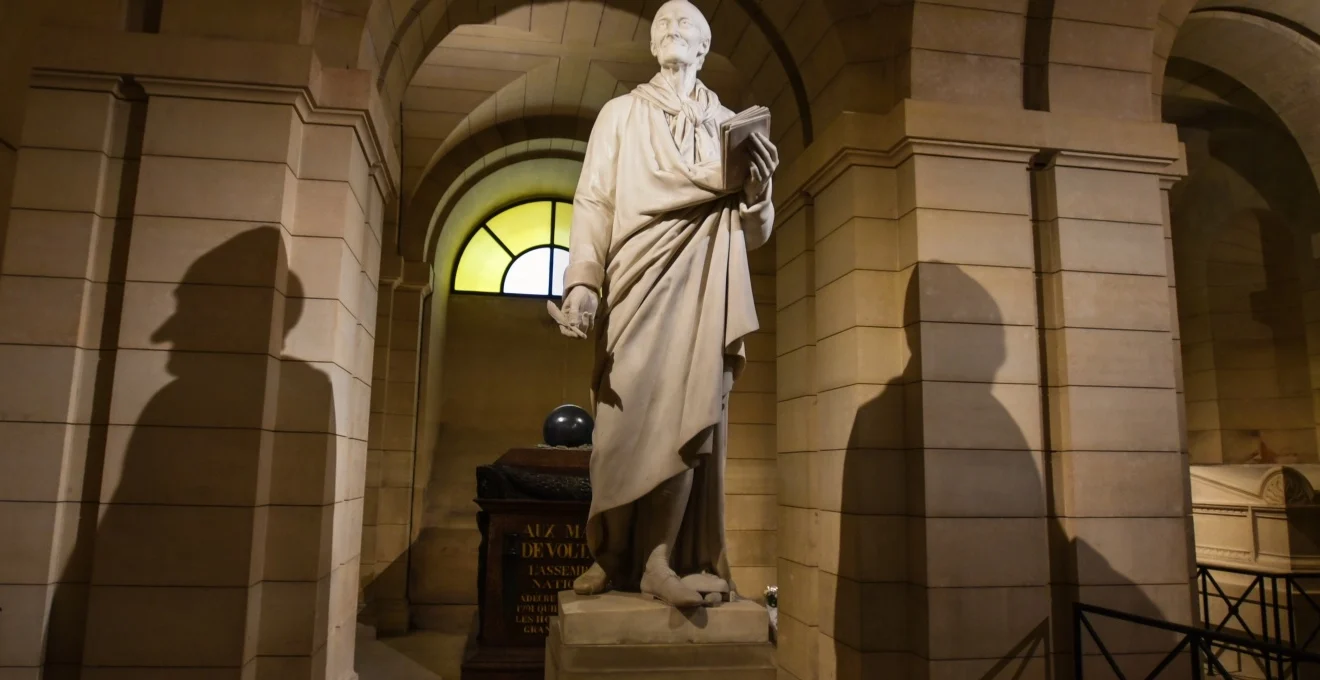

La transformation de l'église Sainte-Geneviève en Panthéon en 1791 est emblématique de ce processus. Ce lieu de culte chrétien devient un temple laïc dédié aux grands hommes de la nation. Le choix de Voltaire comme l'une des premières figures à y être honorées n'est pas anodin. En tant que critique virulent de l'Église et défenseur de la tolérance religieuse, il incarne parfaitement les idéaux de la Révolution.

L'émergence du culte des grands hommes

Le culte des grands hommes, qui émerge au XVIIIe siècle, trouve son apogée pendant la Révolution française. Cette nouvelle forme de vénération civique vise à remplacer le culte des saints et à créer de nouveaux modèles pour la nation. Les philosophes des Lumières, dont Voltaire est l'un des plus éminents représentants, jouent un rôle crucial dans l'élaboration de ce concept.

Le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon marque ainsi la consécration officielle de cette pratique. Il s'agit de créer une nouvelle généalogie nationale , fondée non plus sur la naissance ou le rang social, mais sur le mérite et la contribution à la patrie. Cette panthéonisation vise à établir une continuité entre les Lumières et la Révolution, légitimant ainsi le nouveau régime en l'inscrivant dans une tradition intellectuelle prestigieuse.

Le rôle de l'assemblée constituante dans la décision du transfert

La décision de transférer les cendres de Voltaire au Panthéon est prise par l'Assemblée constituante le 30 mai 1791. Cette décision s'inscrit dans une volonté politique de s'approprier l'héritage des Lumières et de l'utiliser comme caution morale et intellectuelle pour le nouveau régime. L'Assemblée, dominée par les libéraux et les réformateurs, voit en Voltaire un précurseur de la Révolution et un symbole de la lutte contre l'obscurantisme.

Le choix de Voltaire n'est pas seulement symbolique, il est aussi stratégique. En honorant une figure controversée, critiquée par l'Église et la monarchie, l'Assemblée affirme sa rupture avec l'Ancien Régime. Elle cherche également à rallier les intellectuels et la bourgeoisie éclairée à la cause révolutionnaire. Le transfert des cendres de Voltaire devient ainsi un acte politique majeur, visant à consolider les acquis de la Révolution et à affirmer les nouveaux principes de la nation.

La cérémonie du transfert : mise en scène républicaine

Le cortège funèbre de Romilly-sur-Seine à Paris

Le transfert des cendres de Voltaire de l'abbaye de Scellières à Romilly-sur-Seine jusqu'au Panthéon à Paris est conçu comme un véritable spectacle politique. Le cortège funèbre, qui débute le 10 juillet 1791, traverse plusieurs villes et villages, transformant le voyage en une procession triomphale. Cette mise en scène grandiose vise à mobiliser l'opinion publique et à susciter l'adhésion populaire au nouveau régime.

Le char funèbre, richement décoré, est tiré par douze chevaux blancs. Il est escorté par des gardes nationaux, des délégations de diverses sociétés patriotiques et des citoyens en liesse. Tout au long du parcours, des cérémonies sont organisées, mêlant hommages civiques et festivités populaires. Cette procession itinérante permet de diffuser les idéaux révolutionnaires dans les provinces et de créer un sentiment d'unité nationale autour de la figure de Voltaire.

La scénographie de la cérémonie au Panthéon

L'arrivée du cortège à Paris le 11 juillet 1791 donne lieu à une cérémonie spectaculaire, minutieusement orchestrée. La scénographie de l'événement, conçue par l'architecte Antoine Quatremère de Quincy, s'inspire des triomphes antiques et des fêtes révolutionnaires. Elle vise à créer une liturgie civique capable de rivaliser avec les pompes de l'Église catholique.

Le sarcophage de Voltaire est exposé sur les ruines de la Bastille, symbole du despotisme renversé, avant d'être conduit au Panthéon. Le cortège parisien, encore plus imposant que celui qui a traversé la France, comprend des chars allégoriques, des groupes costumés représentant les différentes œuvres de Voltaire, et des bannières portant des citations célèbres du philosophe. Cette mise en scène grandiose témoigne de la volonté des révolutionnaires de créer de nouveaux rituels civiques pour remplacer les cérémonies religieuses.

Les discours de Mirabeau et Treilhard

Les discours prononcés lors de la cérémonie au Panthéon jouent un rôle crucial dans la construction du mythe voltairien. Mirabeau, qui avait initialement été chargé de l'éloge funèbre de Voltaire, décède avant l'événement. C'est finalement Jean-Baptiste Treilhard qui prononce le discours officiel au nom de l'Assemblée nationale.

Dans son allocution, Treilhard présente Voltaire comme un précurseur de la Révolution et un défenseur des droits de l'homme. Il insiste sur son combat contre le fanatisme et l'intolérance, faisant de lui un modèle pour la nouvelle nation française. Ce discours contribue à façonner l'image de Voltaire comme père spirituel de la Révolution, occultant certains aspects plus ambigus de sa pensée politique.

Cette citation attribuée à Mirabeau, bien que non prononcée lors de la cérémonie, résume l'esprit dans lequel Voltaire est honoré au Panthéon. Elle illustre la volonté des révolutionnaires de s'approprier l'héritage voltairien pour légitimer leur action politique.

Voltaire au panthéon : symbole des lumières et de la laïcité

La consécration de voltaire comme figure intellectuelle nationale

La panthéonisation de Voltaire marque sa consécration officielle comme figure intellectuelle majeure de la nation française. Ce geste symbolique élève le philosophe au rang de père fondateur de la République, aux côtés d'autres grands hommes comme Rousseau, qui le rejoindra au Panthéon en 1794. Cette reconnaissance posthume contribue à façonner l'image de Voltaire dans la mémoire collective, en mettant l'accent sur certains aspects de son œuvre et de sa pensée.

L'entrée de Voltaire au Panthéon cristallise son statut d'incarnation des Lumières françaises. Son combat pour la tolérance, la liberté d'expression et la séparation de l'Église et de l'État est mis en avant, faisant de lui un précurseur des valeurs républicaines. Cette consécration influence profondément la réception de l'œuvre voltairienne au cours des siècles suivants, comme le souligne l'analyse historique disponible sur retronews.fr.

L'instrumentalisation politique de l'héritage voltairien

Le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon s'accompagne d'une instrumentalisation politique de son héritage. Les révolutionnaires cherchent à s'approprier la figure de Voltaire pour légitimer leur action et leurs idéaux. Cette récupération se traduit par une lecture sélective de son œuvre, mettant l'accent sur ses écrits les plus radicaux et ses positions anticléricales.

L'image de Voltaire est ainsi progressivement simplifiée et réductrice, le transformant en un symbole unidimensionnel de la lutte contre l'obscurantisme. Cette instrumentalisation se poursuivra tout au long du XIXe siècle, faisant de Voltaire un étendard du combat laïc et républicain. Elle occulte cependant la complexité et les nuances de sa pensée, notamment ses positions plus conservatrices sur certains sujets politiques et sociaux.

Le panthéon comme temple laïc de la république

La panthéonisation de Voltaire contribue à affirmer le caractère laïc du Panthéon et, par extension, de la République naissante. En choisissant d'honorer un philosophe connu pour ses critiques acerbes de l'Église, les révolutionnaires marquent clairement leur volonté de séparer le pouvoir politique de l'influence religieuse. Le Panthéon devient ainsi le symbole architectural de cette nouvelle conception de l'État.

Ce temple laïc, dédié au culte des grands hommes, vise à remplacer les lieux de culte traditionnels dans l'imaginaire collectif. Il incarne une nouvelle forme de sacralité civique, fondée sur la raison et le mérite plutôt que sur la foi. La présence de Voltaire en son sein renforce cette dimension, faisant du Panthéon un lieu de pèlerinage républicain qui perdure jusqu'à nos jours.

Les controverses autour de la panthéonisation de voltaire

L'opposition de l'église catholique

La décision de transférer les cendres de Voltaire au Panthéon suscite une vive opposition de la part de l'Église catholique. Pour le clergé, cette panthéonisation est perçue comme une provocation et une atteinte à la religion. Voltaire, connu pour ses critiques virulentes contre l'Église, est considéré par beaucoup comme un ennemi de la foi chrétienne.

L'archevêque de Paris, Mgr de Juigné, exprime publiquement son indignation et appelle les fidèles à s'opposer à ce qu'il considère comme une profanation. Des prières de réparation sont organisées dans plusieurs églises de la capitale. Cette réaction de l'Église illustre les tensions croissantes entre le clergé et les révolutionnaires, qui aboutiront à la Constitution civile du clergé et à la rupture définitive entre l'Église et l'État révolutionnaire.

Les débats sur la légitimité du transfert

La légitimité du transfert des cendres de Voltaire au Panthéon fait l'objet de débats passionnés, y compris au sein des rangs révolutionnaires. Certains contestent le choix de Voltaire comme figure emblématique de la Révolution, arguant que ses positions politiques étaient en réalité plus modérées que ce que l'on veut bien croire. D'autres remettent en question l'opportunité de consacrer tant de ressources à cette cérémonie alors que la nation traverse une période de crise.

Ces débats révèlent les divisions au sein du mouvement révolutionnaire et les différentes interprétations de l'héritage des Lumières. Ils soulèvent également des questions plus larges sur la nature du régime en construction et sur le rôle des intellectuels dans la société. La panthéonisation de Voltaire devient ainsi un enjeu politique majeur, cristallisant les tensions entre différentes factions révolutionnaires.

Les polémiques sur l'authenticité des restes de Voltaire

La question de l'authenticité des restes de Voltaire transférés au Panthéon a également suscité des controverses. Des rumeurs circulent dès 1791 sur la possibilité que le corps ait été substitué ou profané avant son exhumation de l'abbaye de Scellières. Ces doutes sont alimentés par le fait que Voltaire est mort treize ans avant son transfert au Panthéon, et que les conditions de conservation de sa dépouille sont mal connues.

Ces polémiques prennent une nouvelle ampleur au XIXe siècle, notamment sous la Restauration, lorsque des voix s'élèvent pour réclamer l'expulsion des restes de Voltaire du Panthéon. En 1897, une commission officielle procède à l'ouverture du cercueil pour vérifier l'authenticité des ossements. Bien que cette expertise confirme la présence des restes de Voltaire, les controverses persistent, alimentant le mythe entourant la figure du philosophe.

L'héritage symbolique du transfert dans la mémoire nationale

L'influence sur les futures panthéonisations

Le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon a

Le transfert des cendres de Voltaire au Panthéon a établi un précédent important pour les futures panthéonisations. Cette cérémonie a servi de modèle pour les hommages ultérieurs rendus aux grands hommes et femmes de la nation française. Elle a notamment influencé le choix des personnalités à honorer, privilégiant les figures intellectuelles et culturelles plutôt que les seuls héros militaires ou politiques.

L'exemple de Voltaire a également contribué à définir les critères de sélection pour l'entrée au Panthéon. L'importance accordée à la contribution intellectuelle et à l'impact sur la société est devenue un élément clé dans le processus de décision. Cette influence se reflète dans les panthéonisations ultérieures de figures comme Victor Hugo, Émile Zola ou Jean Jaurès, tous reconnus pour leur rôle dans la formation de la pensée et de la culture françaises.

La place de voltaire dans l'imaginaire républicain français

La panthéonisation de Voltaire a profondément ancré sa figure dans l'imaginaire républicain français. Le philosophe est devenu un symbole de l'esprit critique, de la liberté de pensée et de la lutte contre l'obscurantisme. Son nom est désormais associé aux valeurs fondamentales de la République française, notamment la laïcité et la liberté d'expression.

Cette présence symbolique de Voltaire se manifeste de multiples façons dans la culture française. Des rues, des écoles et des institutions portent son nom dans toute la France. Ses citations sont fréquemment utilisées dans les discours politiques et les débats publics, renforçant son statut d'autorité morale et intellectuelle. L'expression "Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire", bien qu'apocryphe, est souvent attribuée à Voltaire et illustre parfaitement la place qu'il occupe dans la défense des libertés fondamentales.

Les commémorations et célébrations ultérieures

Depuis son entrée au Panthéon, Voltaire a fait l'objet de nombreuses commémorations et célébrations qui ont contribué à entretenir sa mémoire et à réactualiser son héritage. Les anniversaires de sa naissance et de sa mort sont régulièrement l'occasion de manifestations culturelles, de colloques universitaires et d'événements publics.

En 1978, le bicentenaire de la mort de Voltaire a donné lieu à une série de célébrations nationales, réaffirmant son importance dans la culture française. Plus récemment, en 1994, le tricentenaire de sa naissance a été marqué par des expositions, des publications et des débats qui ont permis de revisiter son œuvre à la lumière des enjeux contemporains.

Ces commémorations régulières jouent un rôle important dans la transmission de l'héritage voltairien aux nouvelles générations. Elles permettent également de réexaminer sa pensée et son action à la lumière des défis du monde moderne, qu'il s'agisse de la défense de la liberté d'expression, de la lutte contre l'intolérance ou de la promotion de la raison face aux obscurantismes contemporains.